Guida alla lettura

Le sensazioni, però, non esauriscono il contenuto della lirica, che è altrettanto intensa sul piano della riflessione. La terra rispecchia il distacco dalle cose: le foglie dagli alberi, il calore dall’aria trasparente, i sogni delle lunghe giornate estive dal nostro cuore. Ciò che resta in vita, vive nell’oscurità del suolo: e impone un supplemento di amore e di attenzione per essere colto nel miracolo del suo esistere, come i sentimenti più fragili e intensi. Ciò che muore, si arrende all’inevitabile fine di tutte le cose. Soprattutto, con uno scarto concettuale che spiazza e impone di pensare, «finisce la finzione della vita»: come se il tripudio quasi decadente dell’estate non cogliesse a pieno la verità dell’essere, che risiede piuttosto nel saper fare solitudine e silenzio intorno a sé.

Ma quello che colpisce di più, in questi versi brevi e lievi, sono i campi splendenti alla luce della luna, un notturno silenzioso e incantato che ricorda tante pagine di Leopardi: «Dolce e chiara è la notte e senza vento / e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / posa la luna, e di lontan rivela / serena ogni montagna» (La sera del dì di festa); «Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / silenziosa luna? / Sorgi la sera, e vai, / contemplando i deserti; indi ti posi» (Canto notturno di un pastore errante dell’Asia); «Nell’infinito seno / scende la luna; e si scolora il mondo; spariscon l’ombre, ed una / oscurità la valle e il monte imbruna» (Il tramonto della luna); «Già tutta l’aria imbruna, / torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre / giù da’ colli e da’ tetti, / al biancheggiar della recente luna» (Il sabato del villaggio).

Questa lirica ci insegna a rallentare, a «sedere alla finestra», a concentrare lo sguardo sul ritmo naturale del mondo. In un’epoca di agitazione febbrile, con fatica tenuta a freno da un morbo di cui non conosciamo la storia e il futuro, Louise Glück ci parla della bellezza dello “stare” e del “guardare”, cogliendo la vita nelle pieghe nascoste della realtà e accettando di lasciar andare gli affanni che non ci appartengono più.

Comincia la neve; finisce la finzione della vita.

La terra adesso è bianca; i campi splendono al sorgere della luna.

Io siedo alla finestra accanto al letto, guardo la neve cadere.

La terra è come uno specchio:

calma su calma, distacco su distacco.

Ciò che vive, vive sottoterra.

Ciò che muore, muore senza lotta.

And then the frost comes; there’s no more question of harvest.

The snow begins; the pretense of life ends.

The earth is white now; the fields shine when the moon rises.

I sit at the bedroom window, watching the snow fall.

The earth is like a mirror:

Calm meeting calm, detachment meeting detachment.

What lives, lives underground.

What dies, dies without struggle.

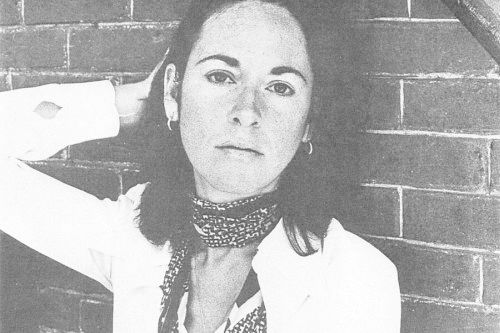

Biografia

Cresciuta a Long Island, durante l’adolescenza Louise ha sofferto di anoressia nervosa. Ha frequentato il Sarah Lawrence College e la Columbia University, da dove però è uscita senza conseguire la laurea. Al termine del liceo ha iniziato un percorso di psicanalisi durato sette anni. Di quel periodo, ha annotato: «Ho capito che a un certo punto sarei morta. Quello che sapevo in modo più vivido, più viscerale, era che non volevo morire». Nello stesso saggio descrive la malattia come il risultato dello sforzo di affermare la propria indipendenza dalla madre.

E’ autrice di dodici libri di poesia, fra cui le recenti raccolte “Faithful and Virtuous Night” (2014), vincitrice del National Book Award, e “Poems 1962-2012” (2012), insignita da Los Angeles Times Book Prize.

I primi libri di Glück presentano personaggi alle prese con le conseguenze di relazioni amorose fallite, incontri familiari disastrosi e disperazione esistenziale; il suo lavoro successivo continua a esplorare l’agonia del sé. Secondo la Poetry Foundation di Chicago Louise Glück si distingue, fra i poeti contemporanei degli Stati Uniti, «per la precisione tecnica, la sensibilità e la comprensione della solitudine, dei rapporti familiari, del divorzio e della morte». Nella sua poesia è sempre presente il senso dell’invecchiare, della sofferenza che contamina l’esistenza, e anche l’irrequietezza che deriva dal non conoscere il proprio domani, dall’ansia di scoprire l’orizzonte della propria esistenza, come dipinge in modo mirabile in una breve poesia, “Quel che mi insegnano i fiori”, tratta da “L'iris selvatico”:

Vuoi sapere come passo il tempo?

Cammino sul prato davanti, fingendo

di fingendo di diserbare.

Dovresti sapere che non diserbo mai,

in ginocchio, sradicando

ciuffi di trifoglio dalle aiole fiorite:

in realtà sto cercando coraggio,

qualche indizio che la mia vita cambierà…

In occasione del Nobel ha raccontato al quotidiano New York Times: «Ho scritto di morte da sempre, da quando ho cominciato a scrivere: letteralmente, da quando avevo dieci anni. E sì, invecchiare è complicato. Non solo perché sei più vicina alla morte ma perché tutte le facoltà su cui contavi – la grazia fisica, l’energia, l’agilità mentale – cominciano a essere compromesse, minacciate. Ed è molto interessante scriverne. Anche perché si scrive per avventura. Io scrivo perché voglio essere portata in un luogo di cui non so nulla, voglio essere straniera in un nuovo territorio».

(Biografia a cura di Pino Pignatta)